关于传统等像镜片的设计问题

传统等像镜片是通过改变镜片的厚度、前表面曲率或折射率等光学参数,改变镜眼距[1],进而改变眼镜对人眼的视觉放大率,最终改变视网膜成像的大小[2]。

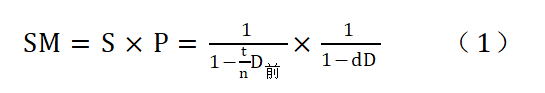

所谓的视觉放大率就是矫正后视网膜成像大小与未矫正时视网膜大小不同的比,具体公式如下:

式中,SM是眼镜放大率,S是镜片性放大率,P是距离性放大率,t是镜片中心厚度,n是镜片折射率,D前是镜片前表面屈光度,d是镜片后顶点和眼前顶点距离,D是镜片屈光度[1]。

本文不讨论上述传统等像镜片设计原理的对错,仅讨论上述传统等像镜片设计原理本身的问题。

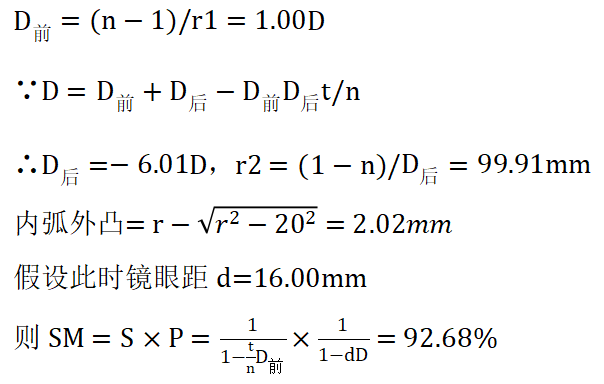

我们先采用普通市售镜片进行验算,假设一片屈光度为-5.00D的普通近视镜片,中央厚度为1.5mm,折射率为1.60,镜片前表面曲率半径为600mm,镜片裁制为框架镜后,光学区直径为40mm。通过上述公式(1)计算,该镜片的放大率为92.68%,计算过程如下:

然后我们采用传统等像镜片的设计原理,不改变镜片的屈光度和折射率,将镜片前表面曲率半径改为60mm,中央厚度改为4mm,来实现镜片放大率的改变。同样采用上述公式1来计算,可以得到放大率变为:93.45%。

由上述计算可知,∆SM=0.77%,在镜片屈光度和折射率均不变的情况下,改变前表面曲率和厚度,眼镜放大率变化很小。

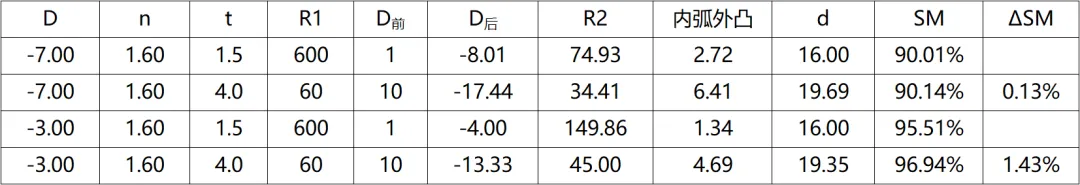

根据上述设计原理,继续计算以下两组屈光度,-7.00和-3.00,折射率1.60,普通镜片前表面曲率半径600mm,中心厚度1.5mm,传统等像镜片前表面曲率半径改为60mm,中心厚度4.0mm:

模拟计算显示,在屈光度和折射率均不变,仅改变镜片前表面曲率和中央厚度情况下,眼镜放大率变化很小,且随着屈光度增加,眼镜放大率变化逐渐减小。

尽管传统等像镜片设计从理论上是可以缩小镜眼距,达到设计意义上的改变视网膜成像大小,但在实际生产制作中,由于后表面曲率会加大,导致后表面拱高增加,实际上并不能显著改变镜眼距。

目前市售的绝大多数所谓等像矫正镜片都是这种设计原理,其改变视网膜像大小的作用微乎其微。特别矫正近视性屈光参差时,H眼往往是高度近视,采用传统等像矫正镜片设计原理,是毫无意义的!

参考文献

1.黄炳南.不等像与等像镜的分析与处理方法[J].中国眼镜科技杂志,2014(05):144-148.

2.宋慧琴.屈光不正者戴矫正眼镜后的不等像(二)[J].中国眼镜科技杂志,2008(11):54-55.